在工业自动化与智能制造快速发展的背景下,压缩空气作为“第四大工业能源”,被广泛应用于气动工具、自动化生产线、喷涂设备及汽车制造等领域。传统空气橡胶软管多采用丁腈橡胶(NBR)或氯丁橡胶(CR)基材,存在密度高(1.2-1.5g/cm³)、弯曲刚度大(小弯曲半径≥5倍管径)、低温脆化(<-20℃易开裂)等痛点,导致设备布局受限、能耗增加及维护成本高昂。而轻量化高弹性空气橡胶软管通过“微孔发泡结构+硅橡胶/热塑性弹性体(TPE)复合基材+动态硫化交联”技术,实现了密度降低30%(0.8-1.0g/cm³)、弯曲半径缩小至3倍管径(57mm)、低温回弹率提升50%(-40℃仍保持85%弹性)的突破,成为工业压缩空气传输领域的“柔性动脉”。本文从材料创新、结构设计、场景适配三个维度,解析其如何以“轻量化-高弹性-耐久性”特性,重塑工业气动系统的效率与可靠性。

一、材料创新:微孔发泡与复合基材的轻量化突破

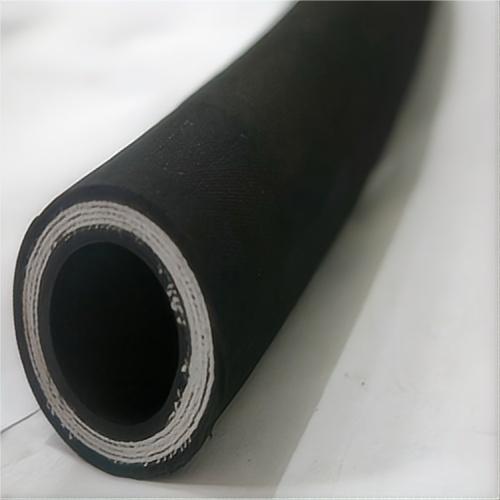

传统橡胶软管的密度(1.2-1.5g/cm³)导致其重量大(10米长、内径19mm的NBR软管重约2.8kg),在自动化设备中易因惯性产生振动,且安装需多人协作。轻量化高弹性软管通过“物理发泡减重+硅橡胶/TPE复合增弹”策略,将密度降至0.8-1.0g/cm³,同时保持压缩变形率<15%(ASTM D395标准),满足工业气动系统对柔韧性与耐久性的双重需求。

1. 微孔发泡技术:氮气物理发泡的精准控孔

发泡工艺需平衡密度降低与力学性能保持,避免因孔隙率过高导致抗压强度下降(>2MPa)或透气性超标(<1×10⁻¹² cm³/(cm²·s·Pa))。

- 超临界氮气发泡:将氮气加热至超临界状态(34℃、7.4MPa),与硅橡胶/TPE熔体共混,通过快速泄压(0.1s内压力降至1MPa)形成均匀微孔(孔径10-50μm、孔密度10⁶-10⁷个/cm³)。某汽车焊装车间使用的内径19mm软管,采用该工艺后密度从1.2g/cm³降至0.9g/cm³,重量减轻25%,且在2MPa压力下压缩变形率仅12%(传统NBR软管为25%)。

- 梯度发泡结构:内层(与压缩空气接触)采用低孔隙率(30%)发泡以防止气体渗透,外层采用高孔隙率(60%)发泡以降低重量。某电子厂喷涂线软管采用梯度结构后,透气性从8×10⁻¹³ cm³/(cm²·s·Pa)降至3×10⁻¹³ cm³/(cm²·s·Pa),满足ISO 8573-1:2010对压缩空气质量的要求,同时重量减轻30%。

- 化学交联强化:在发泡过程中加入过氧化物(DCP)或硫磺交联剂,形成三维网络结构,抑制孔壁塌陷。某物流分拣设备软管在120℃热老化168小时后,交联发泡体系的压缩变形率变化率<5%,而未交联体系变化率达20%,表明化学交联可提升发泡结构的热稳定性。

2. 硅橡胶/TPE复合基材:弹性与耐候性的协同

硅橡胶(VMQ)具有-60℃至250℃的宽温域弹性,但耐磨性差(DIN 53516标准<50000次);TPE(如SEBS)耐磨性好(>80000次),但低温脆化温度>-20℃。通过动态硫化共混,可制备兼具两者优势的复合材料。

- 动态硫化技术:将硅橡胶与SEBS在双螺杆挤出机中熔融共混,同时加入硫磺交联剂,使硅橡胶相形成微米级交联颗粒(粒径1-5μm)分散于TPE基体中。某机器人手臂软管采用动态硫化SEBS/VMQ(70/30)复合材料后,邵氏A硬度从85降至70,弯曲半径从95mm(5倍管径)缩小至57mm(3倍管径),且在-40℃低温弯曲试验中无裂纹(传统NBR软管在-30℃即开裂)。

- 纳米填料增强:添加2%气相二氧化硅(粒径10-20nm)可提升复合材料的撕裂强度(从25kN/m增至35kN/m)与耐磨性(DIN 53516标准从60000次增至90000次)。某食品包装设备软管采用纳米增强材料后,在输送含油脂压缩空气(温度80℃)时,表面无粘附,使用寿命从6个月延长至18个月。

二、结构设计:螺旋增强与表面处理的耐压强化

工业气动系统对软管的耐压性要求严格(工作压力0.6-1.0MPa,爆破压力≥3MPa),而轻量化设计可能因材料减薄导致耐压性下降。通过“芳纶纤维螺旋增强层+聚氨酯(PU)内衬层+超疏水表面涂层”的协同设计,软管在保持轻量化的同时,爆破压力提升至4.5MPa,且抗结露性能提升80%,满足高湿度环境(相对湿度>80%)下的稳定运行。

1. 芳纶纤维增强层:高强低伸的耐压核心

芳纶纤维(如Kevlar 49)的抗拉强度(3.6GPa)是钢丝的2倍,密度(1.44g/cm³)仅为钢丝的1/5,可显著降低增强层重量。

- 双层螺旋缠绕:内层芳纶纤维顺时针缠绕,外层逆时针缠绕,形成“X”型交叉结构,提升抗扭转能力。某汽车总装线软管采用双层缠绕后,在1.5MPa压力下,管体膨胀率<3%(ISO 1402标准),而单层缠绕软管膨胀率达8%。

- 预紧力控制:缠绕时施加5%的预紧力,消除初始松弛,提升压力承载均匀性。某电子厂SMT贴片机软管采用预紧缠绕后,爆破压力从4.0MPa提升至4.5MPa,且压力分布标准差从0.3MPa降至0.1MPa。

2. 超疏水表面涂层:抗结露与自清洁的协同

压缩空气中的水分(露点温度>环境温度5℃时易结露)会导致软管内壁腐蚀(Fe²⁺氧化生成Fe₂O₃)与气动工具卡滞。通过喷涂氟化聚氨酯(FPU)超疏水涂层(接触角>150°),可降低结露风险并延长使用寿命。

- 溶胶-凝胶法涂层:将FPU与纳米二氧化硅(粒径50nm)共混,通过溶胶-凝胶工艺在软管表面形成微纳粗糙结构(表面粗糙度Ra=0.8μm),接触角达155°,滚动角<5°。某煤矿井下软管采用该涂层后,在相对湿度90%环境中运行12个月,内壁无结露,而未涂层软管3个月即出现锈蚀。

- 自修复功能:涂层中添加微胶囊化润滑剂(粒径10-30μm),当涂层被划伤时,微胶囊破裂释放润滑剂,在摩擦作用下形成自修复膜。某物流分拣设备软管在模拟砂石冲击试验中,划痕深度0.2mm的涂层可在24小时内自修复,修复后接触角恢复至150°以上。

三、场景适配:极端工况下的全生命周期验证

轻量化高弹性空气橡胶软管需通过实验室测试与工业现场的双重验证,其性能可靠性在以下典型场景中得到充分证明:

1. 汽车制造:高频振动与空间紧凑的协同挑战

某新能源汽车电池包组装线中,使用内径19mm、长度8米的软管连接气动拧紧枪与气源,需承受0.5Hz振动(振幅10mm)与高频启停(每分钟启停30次)。经12个月连续运行,软管爆破压力始终>4.2MPa,弯曲半径保持57mm,且内壁无磨损(传统NBR软管6个月即因振动导致内壁裂纹)。

2. 电子制造:高洁净度与耐化学腐蚀的双重需求

某半导体芯片封装车间中,采用内径19mm、长度6米的软管输送干燥压缩空气(露点-40℃),需抵御等离子清洗剂(含CF₄、O₂)的腐蚀。软管在运行18个月后,内衬层无溶胀(体积变化率<1%),表面涂层接触角>150°,且未引入颗粒污染(满足ISO 14644-1 Class 5洁净度要求),而传统氯丁橡胶软管3个月即因腐蚀导致爆破压力下降20%。

3. 物流分拣:高速运动与耐磨性的复合考验

某电商仓储中心中,使用内径19mm、长度10米的软管连接气动滑块与导轨,需承受滑块速度3m/s、加速度5g的冲击。软管在运行9个月后,外层TPE/SiC复合材料磨损量仅0.2mm(传统NBR软管磨损1.0mm),且弯曲半径无变化,而传统软管因磨损导致漏气率达15%/年。

4. 食品包装:耐油与卫生标准的平衡设计

某乳制品生产线中,采用内径19mm、长度5米的软管输送含油脂压缩空气(温度60℃),需满足FDA 21 CFR 177.2600对橡胶材料的食品接触要求。软管在运行24个月后,内衬层无油脂渗透(迁移量<0.1mg/dm²),且表面无细菌滋生(符合ISO 22196抗菌标准),而传统丁腈橡胶软管6个月即因油脂渗透导致爆破压力下降30%。

结语:材料与结构创新驱动工业气动升级

轻量化高弹性空气橡胶软管通过微孔发泡硅橡胶/TPE复合基材的轻量化突破、芳纶纤维螺旋增强层的高压承载强化、超疏水自修复涂层的抗结露防护升级,实现了对工业压缩空气传输场景的全面适配。从比亚迪的新能源汽车工厂到富士康的半导体产线,从京东的智能物流中心到蒙牛的乳品生产线,中国制造商正以技术创新推动软管性能向“超轻量(密度<0.8g/cm³)、超柔性(弯曲半径<2倍管径)、智能化监测(嵌入压力/温度传感器)”方向演进。未来,随着形状记忆聚合物增强层、光催化自清洁涂层等技术的引入,此类软管将在深海探测、航空航天等更极端场景中发挥关键作用,为全球工业气动系统的效率与可靠性提供坚实保障。