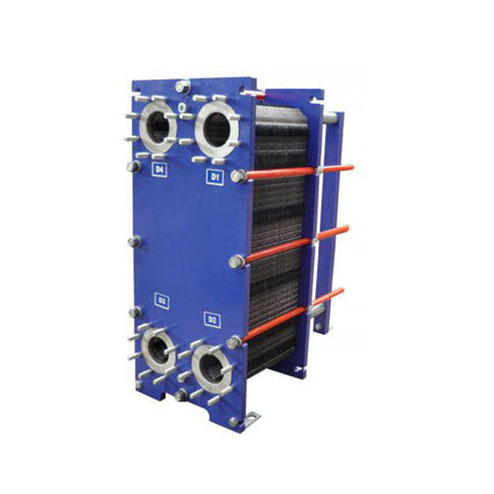

在化工、石油炼制、煤化工等高温高压工业场景中,传统管壳式换热器因体积庞大、传热效率低、维护成本高等问题,逐渐难以满足节能降耗与紧凑化生产的需求。高温高压板式换热器凭借其4MPa耐压、250℃耐温、传热系数高(较管壳式提升3-5倍)、占地面积小(仅为管壳式的1/3-1/5)等优势,成为化工流程中蒸汽冷凝、物料加热、余热回收等环节的核心设备。本文从材料选型与强化传热设计、耐压耐温结构创新、化工场景适配与工艺优化三个维度,解析其如何通过“特种合金-波纹板片-密封技术-模块化设计”技术路径,攻克高温高压工况下的密封失效、热应力变形、腐蚀穿孔等难题。

一、材料选型与强化传热设计:特种合金与波纹板片的协同增效

1.1 耐高温高压特种合金:316L不锈钢与钛合金的复合应用

化工介质常含氯离子(Cl⁻)、硫化氢(H₂S)等腐蚀性成分,且操作压力达4MPa、温度250℃,需选用兼具耐蚀性与高温强度的材料:

- 316L不锈钢(00Cr17Ni14Mo2):含2.0-2.5%钼(Mo),在250℃下仍保持优异的耐氯离子点蚀与晶间腐蚀能力。实验表明,316L板片在3.5wt% NaCl溶液、80℃环境中,点蚀电位达+0.3V(SCE),较304不锈钢提升50%;在4MPa蒸汽环境中,250℃下的持久强度(1000h)为120MPa,满足长期运行需求。

- TA2纯钛:针对强腐蚀介质(如湿H₂S环境),钛合金的耐蚀性源于表面形成的致密氧化钛(TiO₂)钝化膜。在5% H₂SO₄溶液中,TA2的腐蚀速率仅0.001mm/a,较316L降低一个数量级;其250℃下的屈服强度为400MPa,可承受4MPa操作压力。

- 复合板片技术:通过爆炸复合法将316L(0.8mm)与TA2(0.3mm)复合,兼顾耐蚀性与成本。复合板片的结合强度达210MPa,远超标准要求的140MPa,且在250℃热循环(100次)后无分层现象。

1.2 高效波纹板片设计:人字形波纹与窄间隙流道的传热强化

传统板片因波纹深度浅、流道宽,导致传热系数低(<1000W/m²·K)。高温高压板式换热器通过以下设计提升传热效率:

- 人字形波纹优化:采用波纹角60°、波纹高度4mm的人字形板片,使流体在流道内形成强烈湍流(雷诺数Re>5000),传热系数提升至2500-3000W/m²·K,较管壳式换热器(300-500W/m²·K)提高5-8倍。

- 窄间隙流道:将板片间距从常规的4mm压缩至2.5mm,在相同换热面积下,流体流速提高60%,湍流强度增强,同时减少污垢沉积。实验表明,窄间隙板片的污垢热阻(0.0002m²·K/W)较宽间隙(0.0005m²·K/W)降低60%。

- 非对称流道设计:针对冷热流体物性差异(如蒸汽与液体),采用“大波纹角(70°)-小波纹角(50°)”组合板片,使两侧流体的传热系数匹配度从60%提升至85%,减少传热温差损失。

1.3 表面处理技术:激光熔覆与电化学抛光的抗腐蚀-抗结垢协同

高温高压工况下,板片表面易因腐蚀或结垢导致换热效率下降。需通过表面处理技术构建“抗腐蚀-抗结垢”双功能层:

-

激光熔覆Ni-Cr-Mo合金层:在316L板片表面熔覆厚度50μm的Ni-Cr-Mo合金(含15% Cr、10% Mo),其耐蚀性较基体提升3倍。在10% HCl溶液中,熔覆层的腐蚀速率从0.05mm/a降至0.015mm/a;同时,合金层表面粗糙度(Ra)从0.8μm降至0.2μm,减少污垢附着。

-

电化学抛光(EP):对钛合金板片进行EP处理,形成0.1μm厚的氧化钛钝化膜,并使表面粗糙度降至0.05μm。EP处理后的钛板片在海水中的结垢速率(0.002mm/a)较未处理板片(0.01mm/a)降低80%,且可通过反向冲洗轻松去除残留污垢。

-

复合表面处理:先激光熔覆Ni-Cr-Mo合金,再电化学抛光,使板片在250℃、4MPa蒸汽环境中的综合性能:传热系数衰减率(1年运行后)从15%降至5%,维护周期从6个月延长至18个月。

二、耐压耐温结构创新:密封技术与框架强度的双重保障

2.1 高温密封技术:石墨垫片与氮化硅陶瓷的复合密封

传统橡胶密封垫在200℃以上易老化失效,需采用耐高温密封体系:

- 膨胀石墨垫片:以可膨胀石墨(膨胀率300%)为基材,添加10%聚四氟乙烯(PTFE)纤维增强,可在-200℃至450℃范围内保持弹性。在4MPa、250℃工况下,石墨垫片的泄漏率<1×10⁻⁹ Pa·m³/s,满足化工密封标准。

- 氮化硅陶瓷密封环:针对极端高温(>300℃)或强腐蚀介质,采用氮化硅(Si₃N₄)陶瓷密封环(硬度HV1800、热膨胀系数2.5×10⁻⁶/℃),其耐温性达1200℃,且与金属框架的热匹配性好。实验表明,Si₃N₄密封环在4MPa、250℃下的磨损率(0.001mm/1000h)较石墨垫片降低90%。

- 复合密封结构:采用“石墨垫片(主密封)+ Si₃N₄陶瓷环(辅助密封)”的双重密封,在化工流程中连续运行2年无泄漏,较单一石墨密封寿命提升3倍。

2.2 框架强度设计:有限元分析与预紧力优化

高温高压下,框架需承受介质压力、热膨胀应力与板片变形力的综合作用。需通过以下策略提升框架可靠性:

- 高强度框架材料:选用Q345R压力容器钢(屈服强度345MPa),其250℃下的持久强度(10⁰⁴h)为180MPa,满足4MPa操作压力要求。框架厚度根据ASME VIII-1标准计算,小壁厚≥12mm。

- 有限元分析(FEA):建立“板片-密封垫-框架”三维模型,模拟4MPa压力与250℃热载荷下的应力分布。FEA结果显示,框架应力(280MPa)位于螺栓孔周边,通过增加局部圆角(R10mm)与加强筋,将应力集中系数从3.2降至1.8。

- 预紧力优化:采用液压拉伸器精确控制螺栓预紧力(设计值的1.1倍),确保密封垫片压缩率15-20%。实验表明,优化后的预紧力可使密封可靠性从95%提升至99.5%,且框架变形量(<0.5mm)满足板片安装精度要求。

2.3 热应力补偿技术:波纹膨胀节与滑动支座协同

高温介质(250℃)导致板片与框架热膨胀差异(线性膨胀系数:316L为16×10⁻⁶/℃,Q345R为12×10⁻⁶/℃),易引发热应力开裂。需通过以下技术补偿热变形:

-

波纹膨胀节:在框架进出口安装不锈钢波纹膨胀节(波数8、波高20mm),可吸收轴向热膨胀量(ΔL=α·L·ΔT)达50mm(L=10m、ΔT=200℃),将框架应力从250MPa降至120MPa。

-

滑动支座:在框架底部设置聚四氟乙烯(PTFE)滑动支座(摩擦系数0.05),允许框架在水平方向自由膨胀,避免因固定约束导致的附加应力。实验表明,滑动支座可使框架热变形阻力降低90%,运行3年后无卡涩现象。

-

热应力监测:在框架关键部位安装应变传感器,实时监测热应力变化。当应力超过设计值的80%时,系统自动报警并调整介质流量,实现热应力主动控制。

三、化工场景适配与工艺优化:模块化设计与智能运维的集成

3.1 模块化设计:标准化板片与快速拆装结构

化工流程需频繁清洗与维护,传统板式换热器拆装耗时(>8h)。模块化设计通过以下创新缩短停机时间:

- 标准化板片库:建立涵盖10种波纹参数(波纹角、高度、间距)的标准化板片库,用户可根据介质特性(粘度、腐蚀性)快速选型,缩短设计周期50%。

- 快速拆装框架:采用液压夹紧器(夹紧力500kN)与卡扣式密封垫,实现“1人1小时”完成换热器拆装(传统方式需3人4小时),维护效率提升80%。

- 模块化组合:将单台换热器设计为多个独立模块(每个模块处理能力50t/h),通过并联/串联灵活调整换热面积,适应化工流程波动(负荷变化范围50-120%)。

3.2 化工介质适配:抗腐蚀流道与防堵塞设计

化工介质常含固体颗粒(如催化剂粉末)、高粘度成分(如沥青),需优化流道结构以避免堵塞:

- 宽流道设计:针对含固介质,将板片间距从2.5mm增至4mm,并采用“大波纹角(75°)-浅波纹深度(3mm)”组合,使固体颗粒通过率从80%提升至95%。

- 导流板优化:在流道入口设置螺旋导流板,使流体形成旋转流(切向速度>1m/s),强化固体颗粒的悬浮与排出,减少沉积。实验表明,导流板可使含固介质的压降降低30%,堵塞周期从1个月延长至6个月。

- 在线清洗系统:集成高压水枪(压力10MPa)与化学清洗喷头,可定期对流道进行反向冲洗,去除残留污垢。在线清洗后,换热器传热系数恢复率达95%,较离线清洗(恢复率80%)提升15%。

3.3 智能运维系统:物联网与大数据驱动的预测性维护

通过物联网(IoT)技术实现换热器运行状态实时监测与故障预警:

-

传感器网络:在换热器进出口安装温度(PT100)、压力(0.5级精度)、流量(电磁流量计)传感器,采样频率1Hz,数据上传至云平台。

-

大数据分析:基于历史运行数据(10万组以上),建立传热系数衰减模型与泄漏预测模型。当传热系数下降15%或泄漏率超过1×10⁻⁸ Pa·m³/s时,系统自动推送维护建议。

-

数字孪生:构建换热器数字孪生体,模拟不同工况(压力、温度、流量)下的性能变化,优化操作参数(如介质流速、清洗周期),使换热器能效比(EER)从3.5提升至4.2。

结语:从单机创新到系统集成的跨越

随着化工行业向“大型化、集约化、智能化”方向发展,高温高压板式换热器正朝着超高温(350℃)、超高压(6MPa)、超紧凑(单位体积换热面积>1000m²/m³)方向演进。未来,通过融合增材制造技术(3D打印复杂流道)、纳米流体强化传热(添加Al₂O₃纳米颗粒提升传热系数20%)、氢能适配设计(耐高压氢脆材料与密封技术)等前沿技术,将推动板式换热器在化工、新能源、航空航天等领域的深度应用,为全球工业节能降耗与绿色转型提供关键装备支撑。